生如夏花之绚烂,逝如秋叶之静美——回访内江4位遗体器官捐献者家属

时间:2025-11-25 14:35:37 来源:i内江

“死亡”二字,承载着千钧重量,令人讳莫如深。

10月16日以来,记者怀着崇高的敬意,跟随内江市红十字会工作人员回访了4位遗体器官捐献者的家属。这是一次小心翼翼地走近,也是一次对生命“禁区”的庄重触碰。

透过捐献者亲人的讲述,记者知道了他们是如何在生命终点站,以慷慨、无私的方式,与这个世界深情告别。

“因为她眷恋这个美好世界”

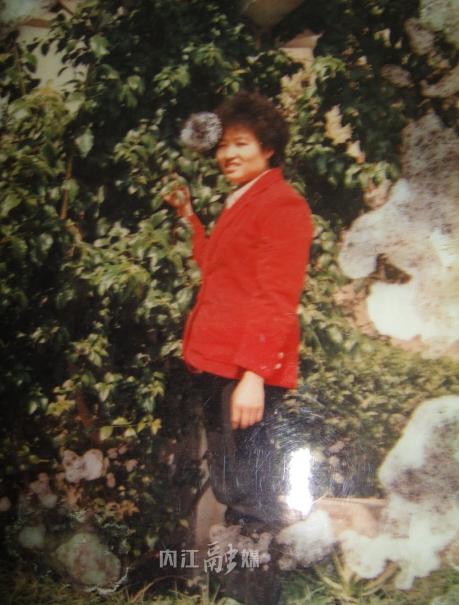

第一次见她,已是定格的遗容。她形销骨立,却仪容整洁,嘴角边挂着一丝微笑。她的名字叫易红。

这是一个命运多舛而又一生刚毅的女子。

记者已无法亲身感知她鲜活的个性,只能从她弟弟易灵的追忆中,拼凑出她的生命拼图:她开朗乐观,爱笑的模样烙印在亲友心中;她共情力强,听闻他人的不幸,总会泪流满面;她倔强坚强,带着女儿独自在福建开创一番自己的事业,经营着一家服装店。

这位干练的老板娘,有着很多不易——白手起家创业、两度离异、单亲母亲,更不幸的是,2004年的一次意外,给她的生活带来又一次重击——在追赶进店偷衣服的窃贼时,情绪过激突发脑出血并留下严重后遗症,导致手脚活动受限,行动迟缓。

但这次意外没有击倒这个倔强的女子,她不顾家人劝阻,坚持要继续打理小店。这一年,她30岁。

然而,终是抵不过病魔,后来两次复发的脑出血彻底击垮了易红——生活开始无法自理,走路变得举步维艰。2011年,资中老家的几位兄弟姐妹商量后,将她接回轮流照顾。

2014年的一天,正在上班的易灵接到了姐姐易红的电话,因病而口齿不清的姐姐一字一字地表达清楚了自己想要捐献遗体器官的想法。

对姐姐突然作出的决定,易灵没有心理准备,他安慰了姐姐后便答应了下来。“当时工作忙,我没太在意,也没有去办理登记。”易灵说,1个月后,姐姐又打来电话催问,他才找到了红十字会登记。

“当时我隐隐感觉到情况不对,可能是姐姐预感到了自己快要和我们道别了。”易灵说。

两周后,易红第四次突发脑出血,兄弟姐妹们立即将她送往医院抢救,历经几次转院,最终在华西医院被宣布抢救无效。

按照姐姐的意愿,易灵含泪通知了红十字会,捐献了姐姐的遗体器官。易红的生命也永远停留在了39岁。

“或许在决定捐献时,姐姐就已经和这个世界正式做了告别。”易灵说,“我想,选择以这种方式离开,把自己献给医学研究,或者挽救他人,是因为她眷念这个美好世界。”

“姐姐以前经常念叨,想要看到女儿高考,但最终还是差了几个月。”易灵说,姐姐的勇敢和大爱,感染着家人,她的女儿因母亲生病,从小立志成为一名医生,最终也只能带着遗憾考入医学院,今年已研究生毕业。

2014年,易灵也成为一名红十字会志愿者,他积极参与各种志愿服务项目,主要负责应急救护培训,至今已累计培训1000余人次。

“她把能用的都留给了这个世界”

“我每次出远门都要戴这顶帽子,就像带着红琳一起看世界。”指尖摩挲着女儿生前最爱的棒球帽,林秀珍眼眶泛红。

2023年5月16日,“四川省三八红旗手”、资阳市雁江区妇幼保健院儿童康复师朱红琳因再生障碍性贫血离世,生命定格在31岁。按照她生前意愿,她以人体器官捐献的方式,让生命在他人身上延续。

1992年出生的朱红琳是内江威远人,2015年毕业后在资阳市雁江区妇幼保健院从事儿童康复工作,尤其专注于孤独症儿童干预。

原本急性子的她,在面对“星星的孩子”时极富耐心,2019年患病后,她仍放不下孩子们。“视频里总听见孩子哭,她输液时还在回复家长的咨询。”林秀珍回忆,女儿的手机和笔记本上,写满了与孤独症相关的学习笔记。

患病后,朱红琳时常晕倒,每月都要输血,每次生理期都要闯一道“鬼门关”,到2022年,症状才有了好转,家人朋友为此感到高兴。

却未料,2023年5月14日,朱红琳又一次晕倒在岗位上。

林秀珍清楚地记得,这天是母亲节,女儿还给她发了红包。于家人而言,这是意料之外,但却又在意料之中。

这次倒下,没有再站起来,仅仅两天后,年仅31岁的朱红琳就走了。

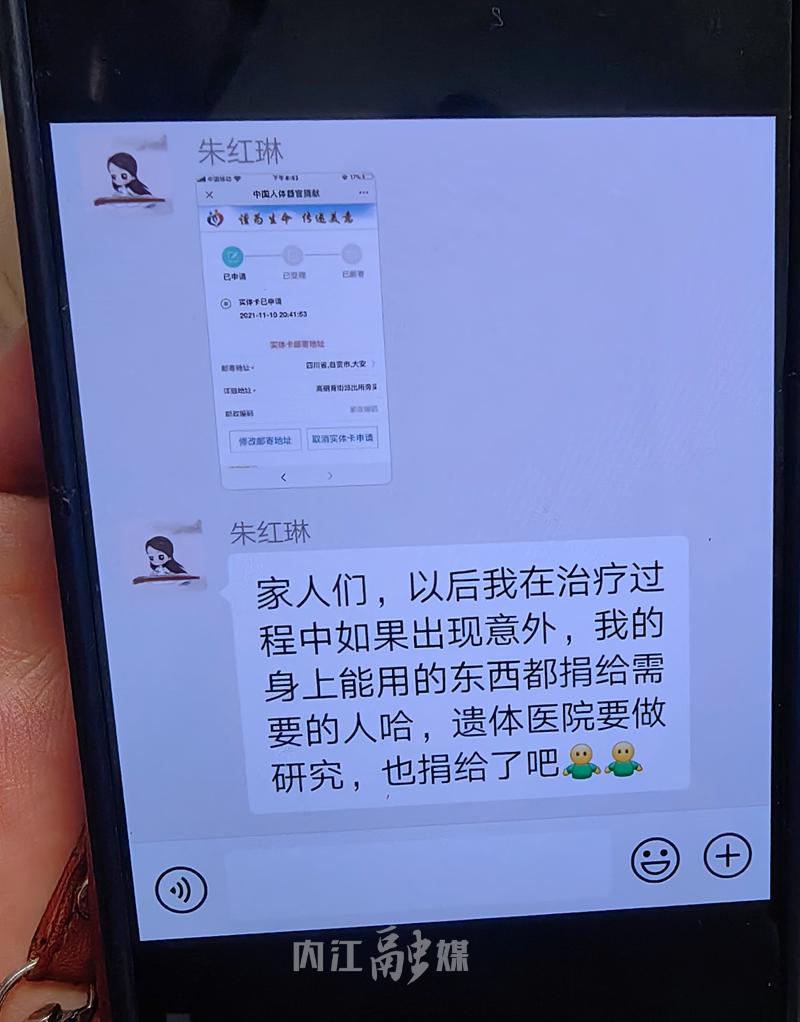

按照朱红琳生前的意愿,家人捐献了她的双肾、眼角膜及遗体,这是她在2021年时作出的决定。

在这一决定背后,有着不太顺利的过程。

“我不同意,什么都不留,我们去哪里看你?”林秀珍说,当时不仅自己无法接受,女儿的爸爸和弟弟妹妹们也不接受。

面对家人的反对,朱红琳找了很多科普视频给大家解释,最终,因为担心女儿的情绪,家人才答应了下来,但林秀珍内心却几度想要反悔。

“但又想着那可能是她很早以前就作好了的决定,不想违背她的意愿。”林秀珍说,在很多个夜晚,她都不禁回想起女儿生前的点点滴滴,而脑海中的一个个片段终于让她明白了,原来这个决定,凝聚了女儿一生所秉持的温度与力量——

小时候,她会牵着弟弟妹妹们一起上学,自己生病后,弟弟想辍学打工养家,她耐心劝解;病重后,她反复叮嘱父母“不要为我伤心,一定要保重身体,撑起这个家”;工作时,她会给孤独症患儿买零食、买玩具;得知病友离世后,她因为没能帮其实现“穿婚纱看海”的愿望而哭泣;因病离婚时,她劝母亲不要责怪对方……

回访的最后,林秀珍翻开了女儿的遗物,那是一张张熠熠生辉的荣誉证书:“资阳好人”“四川省三八红旗手”“四川好人”等等,林秀珍把它们与那张沉静的器官捐献证书放在了一起,生前身后的荣誉彼此映照。

在林秀珍的微信收藏里,记者还看到了朱红琳留下的一条消息——“家人们,以后我在治疗过程中如果出现意外,我身上能用的东西都捐给需要的人哈,遗体医院要做研究,也捐了吧。”句末,是两个拥抱的表情符号。

林秀珍说:“她把能用的都留给了世界,我们要带着她的叮嘱好好生活。”2024年1月29日,林秀珍也在中国人体器官捐献平台上完成了登记。“我和她爸爸商量好了,将来不管怎么样,我们俩都和女儿一样,捐献出去。”

“为医学研究尽一点力”

在威远县城市花园小区,几经辗转,记者见到了遗体捐献者曾祥建的家属——他的妻子吴太菊。2025年2月,曾祥建因肺部疾病离世,终年59岁。

见面时,吴太菊神情平静,她从卧室的柜子里取出一本厚厚的相册,一页页翻开,轻声讲述丈夫生前的故事——他是一名转产回到内江的工人,后来跑货运,去过很多地方,还开过一段时间的出租车,为人一贯热忱。

不幸的是,2013年,曾祥建被查出患有肺病。

“疾病缠了他十多年。”吴太菊回忆,丈夫生前爱看新闻,2018年,他从电视上看到了关于遗体捐献的新闻报道后产生了捐献的想法。

“这样还可以,我现在生病了,走了后也要捐献,为社会做点贡献。”吴太菊说,这是丈夫当时的原话。“这是他第一次提出捐献遗体的想法,当时我还不懂是什么意思。”

但这件事,吴太菊一直记在心里,有机会,她就找人咨询打听,了解流程、手续,该找哪个部门……这个过程,花了整整两年。其间,有现实的阻碍,也有内心的挣扎。

“2020年病情就恶化了,他住进医院抢救,从‘鬼门关’被拉回来。”吴太菊说,“出院后,他郑重地给我说,生前没作什么贡献,走后想把遗体捐给医学院,为医学研究尽一点力。”

听了丈夫的话,吴太菊下定了决心,然后去红十字会做了登记。

这件事,两人一直瞒着儿子和父母,直到2020年底,在外务工的儿子回了家后,吴太菊才将登记证书递到了他的手中。

那是两份遗体捐献证明,一份是曾祥建的,另一份是吴太菊自己的——原来在替丈夫办理手续那天,她也悄悄为自己签下了名字。

两张轻飘飘的纸,让其儿子措手不及,一脸愕然,然后又沉默良久。曾祥建和吴太菊见状就半开玩笑地说:“为了减轻你们的负担嘛。”

儿子难以接受,曾祥建年过八旬的母亲也无法接受。“但经过一次次解释,大家都渐渐理解了。”吴太菊说,“儿子不仅接受了,还当着孙子的面说,自己将来也要捐献,孙子抬头后,表情和他当时一样茫然。”

如今,吴太菊一家生活已经归于平静,儿子在外务工,自己在威远照顾孙子上学,孙子懂事体谅家人,成绩也优异。

“为何您也会选择捐献遗体?”记者问道。

吴太菊轻轻回答道:“捐献好嘛,很好,为社会作贡献。”

“我们为儿子最后的选择感到骄傲”

在威远县桂花北路,记者见到了肖体刚和他的妻子邱仕仙。

两人负责临近商业广场的街道环卫工作。虽然路上车来车去、人来人往,但道路却始终保持整洁,这离不开夫妻俩的早出晚归与兢兢业业。

趁着午后的休息时间,记者在临街的医院里完成了回访。

坐下后,肖体刚讲述了儿子肖贰文的经历。2017年,夫妻俩27岁的独生子肖贰文因急性白血病不幸离世。遵照儿子生前的意愿,肖体刚夫妇将他的遗体捐献给了医学院,用于医学研究与教育。

“麻绳专挑细处断。”肖体刚说,儿子大学毕业后从事建筑行业,2016年生病时刚失业不久,一个人在家。

患病后,肖贰文独自到医院治疗,住院一段时间后,回家短暂休整,然后再回到医院,如此反复。“等我们得知消息时,情况已经非常严重了。”肖体刚说,闻讯后,他从云南匆匆赶回威远。

但治疗一段时间后,病情一直不见好转,家里也欠下了巨额债务。

“一切发生得太快,我们一点准备都没有。”肖体刚的声音低沉。

但在反复而痛苦的治疗过程中,肖贰文已意识到自己要与世界告别了,于是向家人提出了捐献遗体的想法,“他和我们讲,希望能为国家作点贡献。他上过大学,思想比我们开放。”肖体刚说。

弥留之际,肖贰文把父母唤到床前,劝父亲改改从前的脾气,与母亲和睦相处。话至此处,肖体刚语带哽咽,静坐一旁的邱仕仙也不停地擦拭眼泪。

“我以前脾气不好,儿子走后,我一直在努力改。”肖体刚说,“儿子说,活着要回报社会,走了也要回报社会。他什么想法我们都尊重,因为他是‘大学生’,我只是个‘小学生’。”

沉默了许久的邱仕仙也开始倾诉对儿子的思念——

“他数学特别好,是‘数学大王’,就是英语偏科。”

“他孝顺,从没对长辈说过一句重话,经常叮嘱我们要照顾好外婆,具体怎么照顾,都会一一安排好。”

“他从小就懂事,家里的事我们都会听他的意见。”

“读书时晚自习放学后,他担心他爸过于劳累,不让他爸去接。”

……

这位母亲,泪水几次涌出,又几次被她埋头拭去。她多次平复呼吸,试图在叙述中维持那份艰难支撑的平静。

儿子走后,邱仕仙曾把他所有的物品都处理了,也绝口不提关于儿子的任何事。见到了红十字会的工作人员,她才敢倾诉心中的悲痛。

失去爱子后,夫妻俩无心继续经营原来的面馆,当地政府为他们安排了环卫工作。为尽早还清儿子治病欠下的债务,生活中,他们极为节俭。

儿子火化时,因疫情原因,夫妻俩没能送儿子最后一程,其骨灰被安放在成都的缅怀园中,但老两口至今未去看过。一是为省钱还债,二是不敢直面那份蚀骨的悲伤。

通过对话,我们感受到了这对朴实的父母对儿子懂事的欣慰。“我们也为儿子最后的选择感到骄傲。”肖体刚说道。

临别时,这对疲态尽显的夫妻情绪回归了平静,站在马路边挥手送记者离开。肖体刚说,他们会好好生活,因为这是儿子的叮嘱。

每一次捐献,都是生命对生命的无私馈赠。

截至目前,内江市完成人体器官捐献登记的志愿者超过18000人,已完成捐献133例。随着社会发展与思想的转变,内江乃至全国,人体器官捐献的志愿登记人数都在逐年上升,但相对于庞大的人口基数和医疗需求,缺口依然巨大。

记者手记:

“生如夏花之绚烂,逝如秋叶之静美。”

那些慷慨以赴的告别,让我们深切体会到生命回响的分量,心中满怀感动与敬佩。停笔之际,有泪落下。

| 记者: | 姜晓凤 袁亮 |

| 编辑: | 唐中明 |